2016.09.02

電車の中の家族連れが「煩悩」という事を考えさせてくれた

煩悩とは何か?電車での体験から気づいた大切なこと

日常会話で「お前は煩悩だらけだなー」「煩悩が出てきた」という言葉を耳にすることがあります。煩悩という言葉は頻繁に使われますが、人によって捉え方はさまざまです。一体、煩悩とはどのようなものなのでしょうか。

先日、電車で家族連れの方々と乗り合わせたとき、ある体験がお経の言葉を思い出させ、「あー、なるほど」と深く納得させてくれました。

煩悩は常に私たちと共にある

まず、都合の悪いときにだけ煩悩が出てくると思っていませんか?

「イライラして煩悩が出てきた。ちょっと休んだ方がいいな」「煩悩を消し去ろう」

このような言葉を日常で使うように、普段は清廉潔白で清らかな自分なのに、何かの拍子に煩悩が現れると思ってしまいがちです。

しかし、「正信偈」というお経に「煩悩障眼雖不見(ぼんのうしょうげんすいふけん)」という言葉があります。これは次のような意味です。

「私たち人間は煩悩に包まれているため、自分の都合で物事を見てしまう。そのため、本当の姿が見えなくなってしまう」

煩悩とは、

真っ白なTシャツに醤油をこぼしてしまったシミのようなものでも、

悪い鬼のように追い払えるものでも、

桃鉄の貧乏神のように何かの拍子についてくるものでもありません。

煩悩は本来、人間に備わっているものなのです。頭や腕、足、臓器といった体の一部と同じように、私たちに備わっている存在なのです。

だからこそ、「ちょっと悪いことを考えちゃった」というときだけ煩悩のせいにするのは、他人事にしてしまっているということなのです。

煩悩が視界を曇らせる

ここからが、さらにお伝えしたいことです。

「煩悩障眼雖不見」の意味にある「それ(煩悩)によって本当のものが見えなくなってしまう」ということです。

私たちが日常生活を送る中で、自分が見たこと、自分の視点から「これは間違っている」「自分は正しい」と思うことは数多くあります。

例えば、友達から夫婦喧嘩の相談を受けたとき、怒りの原因を聞いて「え!?たったそんなことで!?なぜそこまで怒っているの?」と思った経験はありませんか?

普段なら何でもないことでも、ひとたび喧嘩が始まれば、自分の都合や「自分が正しい」という思いが先行して、相手を許せなくなってしまいます。これも煩悩によるものではないでしょうか。

電車で出会った家族連れ

さて、冒頭で触れた電車での体験についてお話しします。

先日、お盆の帰省ラッシュのタイミングで、関西と北陸を結ぶサンダーバードに乗りました。

この時期のこの電車は家族連れでいっぱいになるのですが、今回も小さなお子さんを連れた家族がたくさんいらっしゃいました。

このような状況でよくある光景、そう、泣き叫ぶお子さんがいました。

やはり今回も、あるお子さんが終始泣き叫んでいました。約2時間も。

その時、まず思ったのは「うわー、大変だろうな、ご両親…頑張って!」ということでした。

(待ちに待った夏休みに、おじいちゃんおばあちゃんに成長した孫の姿を見せるため、この苦難を乗り越えているのだろうと勝手に想像していました。)

変化した自分の視点

しかし、よく考えてみると、私がまだ学生だった20歳頃、こんな状況に出会ったら「本当に静かにしてほしい」「親は何とかすればいいのに」と思っていたはずです。

それが時を経て親となり、視点が変わって、知らないうちに自分自身が変化していたのです。

学生時代の私は、自分の都合ばかり考えて、うるさいとだけ思っていました。もちろん、その時はそれが正しいと思っていたし、友達に愚痴をこぼしていたかもしれません。

今は経験を通して相手の親の立場に立って物事を考えられるようになりました。

(あくまでも、この件に関してはですが。)

これは、たまたま自分が育児をするようになって相手の立場を考えられるようになっただけで、まだまだ相手の立場を考えず、自分の都合しか考えていないことも多々あるのだろうと実感しました。

つまり、これこそが「煩悩障眼雖不見」ということなのだと実感したのです。

煩悩を自覚することの大切さ

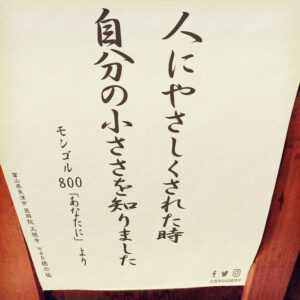

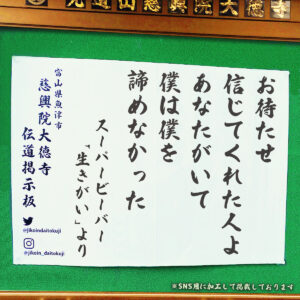

相手の親の立場に立って物事を考えられるようになった時に生まれた心が、仏教でいうところの「慈悲(じひ)」の心、つまり「思いやり」の心です。

煩悩にまみれた私たちは、知らず知らずのうちに人を傷つけていたり、後になってとても恥ずかしいと思えることをしているかもしれません。

しかし、煩悩にまみれた自分だということを自覚し、自分自身の判断だけで善悪を決めつけず、相手の立場に立って考えてあげること。大切なのは思いやりなのでしょう。

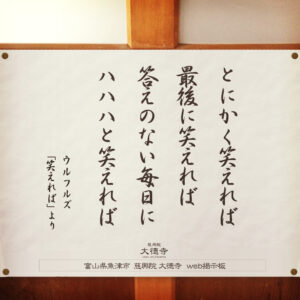

まずはできることから始めましょう。

(とりあえず私は、泣いている子どもを一瞬で笑わせることができる顔芸をマスターしたいと思います。)

人気の投稿一覧

POPULAR POSTS